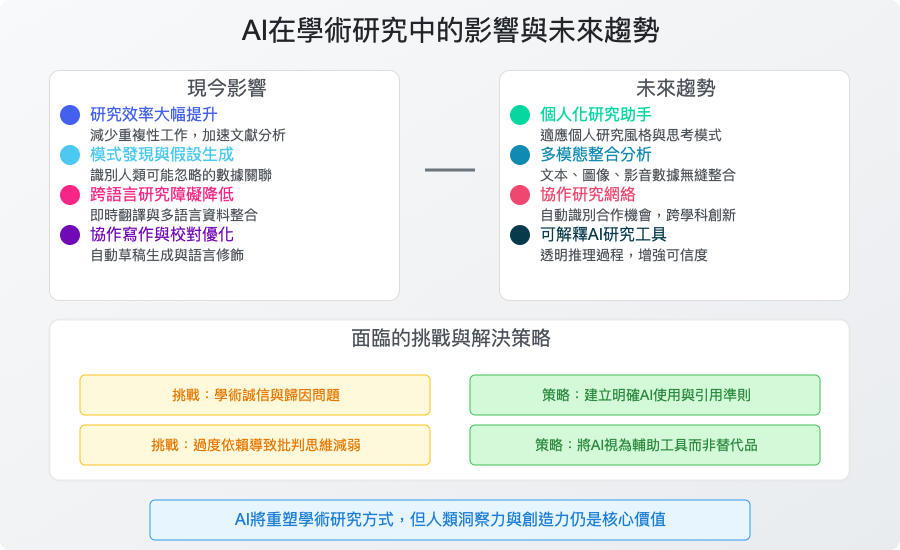

4 月 19 日早上,我受邀到國立臺灣大學政治系,針對「人工智慧輔助學術研究」這個主題進行一場專題演講。從我自己在世新大學新聞學系開設 AI 應用課程以及目前正在攻讀博士學位的經驗出發,我花了兩個小時跟「政府與公共事務」碩士在職專班的同學們,分享有關 AI 賦能學術研究與論文寫作的二三事。

當天中午,我從臺大社科院轉搭捷運來到行天宮附近,參與臺灣芝加哥大學校友會的聚會活動,與多位美國芝大校友們分享如何運用 AI 工具來提高工作效率。

在這兩場講座中,我跟大家分享自己如何運用多種生成式 AI 工具,得以更快且更有效率地投入學術研究與日常工作。感謝大家的支持,儘管當天身體不適,這兩場演講還是順利完成了。當然,這也讓我更確信一件事:

AI的存在並不是為了取代任何人,而是幫助大家解放創意、節省時間,可以投入更多有趣的事物。

以下,我想將當天的精華濃縮成幾個重要觀點與可實踐的方法,幫助《Vista電子報》的讀者朋友從零開始,打造「AI 輔助學術研究」的實踐藍圖。

學術寫作不用單打獨鬥,AI 讓你不再孤軍奮戰

我們常以為學術寫作就是關在圖書館或研究室裡苦撐,熬夜、翻書、對著空白頁咬筆頭。但其實,生成式 AI 可以大幅改變這場持久戰的打法。

以 ChatGPT 或 Claude 為例,只要輸入明確的研究主題與需求,它就能:

協助釐清研究問題的邏輯結構

初步產出文獻回顧的草稿

建議適當的論文段落安排

幫你優化論證的連貫性與學術論述的語調

🎓 案例示範

假設你想寫一篇關於「社群媒體如何影響年輕選民的政治參與」的學術論文,只需這樣提問:

「我目前在臺灣攻讀政治學碩士學位,我對社群輿情分析很感興趣。請協助我擬定一篇關於『社群媒體影響年輕選民政治參與』的論文大綱,並請協助釐清問題意識與找到兼顧學術價值與可行性的研究方法。」

AI 工具將會快速整理出章節分布(如緒論、文獻回顧、研究方法、實證分析、結論與建議等),並提示每一節該關注的重點,這對於開題階段的研究者而言,是極大的助力。

但我也必須把話先說在前面,並不是使用了這些 AI 工具,學術研究就可從此高枕無憂!雖說現在流行 vibe writing,但想出一張嘴讓 AI 來寫論文,並沒有那麼簡單!請謹記,AI 只是我們在學術研究征程中的小幫手。

文獻不再難找難讀:AI 成為你的資料搜尋與摘要助理

對很多研究生來說,過去找資料往往曠日費時,就算連上 Google Scholar,也要花不少時間搜尋文獻。好不容易把 PDF 下載下來,還是得要逐頁閱讀,然後做摘要筆記;現在,有了各種智慧搜尋與自動摘要工具,這些流程可望半自動化甚至一鍵完成。

單純查詢文獻的話,我推薦大家可以優先使用 Publish or Perish。我會先用它做初步的篩選,之後再搭配其他工具做進階的文獻查詢。

🔍 建議搭配使用的工具,如下:

Semantic Scholar:AI 語義搜尋,找出與研究問題相關的文獻,而不只是關鍵字重合。

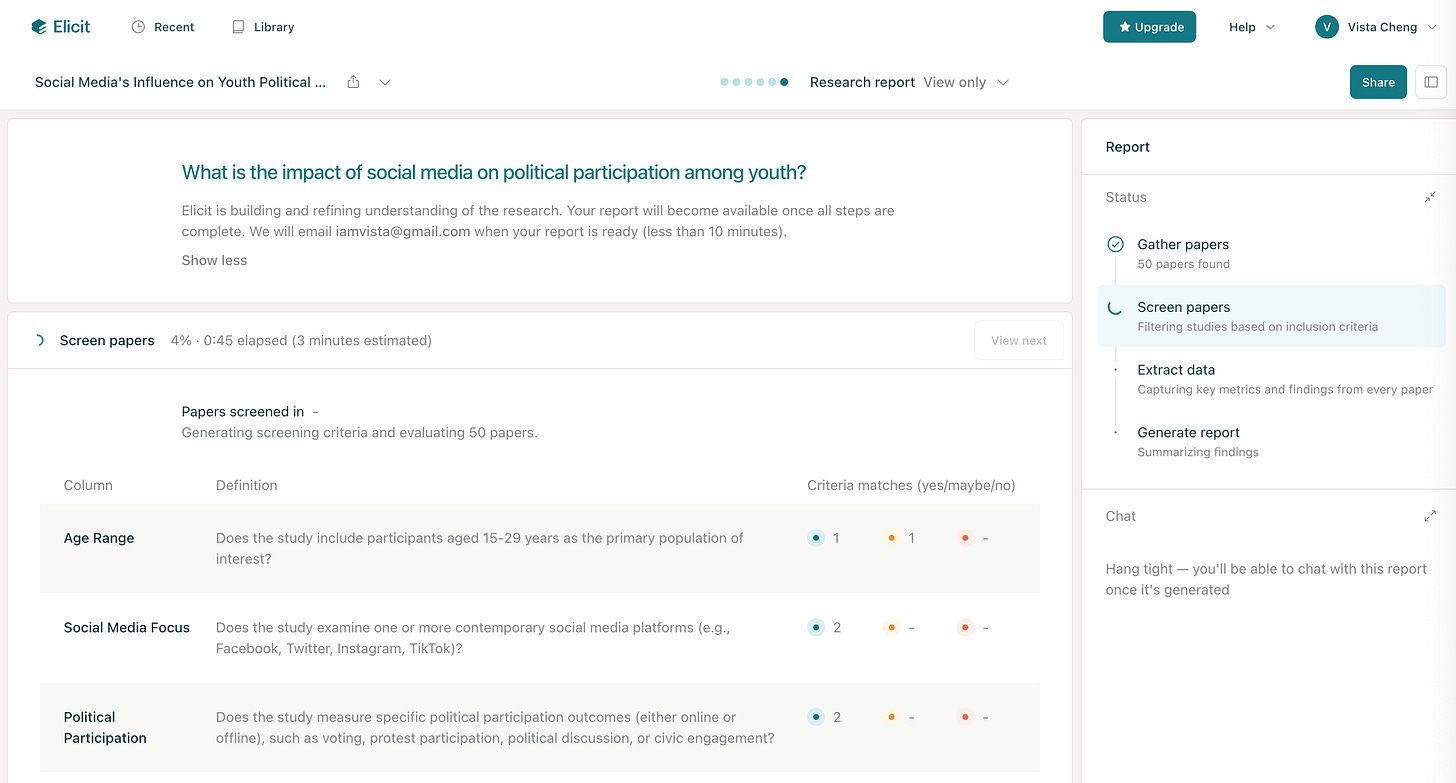

Elicit:輸入研究問題後,幫你搜尋文獻並自動摘要、列出研究方法與結論。

Scholarcy:快速把一篇論文濃縮成「五分鐘看完的摘要」。

Connected Papers:以關聯圖方式視覺化呈現一組文獻的引用關係,找出核心研究與前因後果。

📘 具體操作步驟

打開 Elicit,輸入:「What is the impact of social media on political participation among youth?」

系統會列出相關論文,並整理其研究設計、樣本數、結論等。

若需延伸閱讀,可點開論文全文,或複製摘要後再請 ChatGPT 幫你翻譯與簡化。

如此一來,你不僅能節省閱讀時間,更能快速掌握該領域的研究輪廓,對新手而言簡直是擁有「開掛等級的超能力」。

圖表不求人:用 Napkin 快速視覺化研究架構

你是否也曾為了畫一張研究流程圖或理論模型花上數小時?現在,有一款叫做 Napkin AI 的工具,可以直接根據文字敘述,幫你生成簡潔清晰的流程圖、心智圖或是各種具有架構的示意圖。

📊 學術應用場景

🧰 使用方法:

在 Napkin 的編輯區,輸入你的內容

系統將即時生成對應圖表,你可以自由修改節點、文字與顏色

圖表可匯出成 SVG 或 PNG等不同格式的圖表,直接插入論文或簡報中使用

把 AI 變成「研究合作者」:用 Prompt 策略引導它與你共同創作

AI 工具不會知道你要什麼,除非你問得好。話說回來,這正是「提示技術」的關鍵。

問對了,才有好答案。

🧠 有效提示的五個要素:

明確任務:「我要請你幫忙整理有關媒體框架理論的文獻,而不是摘要。」

指定語調與受眾:「請以學術論文的架構與規範,撰寫一篇政治學領域的論文。」

加入上下文脈絡:「我已經有以下的研究問題與背景……」

明確清晰的架構:「分三段,每段 500 字,請以 APA 7.0 格式加入文獻引用。」

要求釐清思考過程:「請逐步分析這段資料的立場,看看是否有邏輯矛盾之處?」

🔍 示範 Prompt

「請你扮演一位學術寫作教練,協助我擴寫以下的研究問題:『Z世代如何因社群媒體而改變其投票行為?』請幫忙發想可以援引的理論基礎,並協助我釐清問題意識。」

諸如這樣的提問方式,會讓 AI 更清楚你的需求,並產出更精確且更有層次的內容。當然,也可以更貼近你的需求。

別忘了學術倫理:讓 AI 輔助你,而非代替你

雖然各種 AI 工具很強大,但我們作為研究者,還是需要掌握核心原則:

✅ 確實記錄你在哪個環節使用了 AI

✅ 務必人工審閱與修正 AI 輸出,尤其是資料與引用

✅ 如果引用 AI 生成的內容,請明確標記來源與版本(如 GPT-4, 2024年3月版)

此外,不同的學術期刊與學術機構對於 AI 工具的使用,通常也會有不同的規範與要求。舉例來說,有些學術期刊禁止將 AI 視為共同作者,有些研討會要求投稿者需要說明使用情境。建議大家在使用各種 AI 工具之前,務必查閱投稿規範。

以臺灣傳播學會年會為例,他們就要求投稿者必須做出是否使用生成式AI工具的聲明。

臺灣傳播年會不接受使用生成式AI生成內容作為引述,作者需引述原始資料,比對原始資料以避免抄襲疑慮,並主動查核AI生成內容的正確性,確保全文一致性。若未揭露使用生成式AI工具,將視為不符合學術誠信的行為,可能會影響稿件的審稿結果。無論是否使用AI工具,作者均應對稿件的原創性、學術價值、倫理性及內容的準確性負完全責任。若使用AI工具作為資料查詢、初步整理、語言校對與潤飾等與內文無關,無需聲明。

與其害怕 AI,不如成為會用 AI 的研究者

AI 不是末日危機,而是一場新工具的革命。懂得善用 AI 工具的人,將比別人早一步完成論文與工作;反觀不會用的人,將更難跟上知識創造的節奏。

日前這兩場在臺大與芝大校友會的演講,只是我的 AI 旅程中的一站。如果你也想開始踏上這段旅程,我想誠摯邀請你:

📬 讓我們攜手進入 AI 賦能的新時代!

工作一堆、任務排山倒海卻總是做不完?想進修、想突破,卻老是被時間卡住?

《掌管時間管理的秘密:有效提升備考效率》這堂課給你一個解決方案 ⏰

透過這堂課程,讓我帶你學會:

聰明分配時間 × 設定有效目標 × 強化執行力

使用正確時間分配方法、適合目標設定方法,有效提升產能

不只學習時間控管,更強化你的職場競爭力!

限時優惠:早鳥價 $990,輸入折扣碼【vista200】再折 $200!

讓你從「時間不夠用」,變成能夠「自我掌控節奏」!