在這個注意力變成貨幣、內容如浪潮般襲來的時代,許多品牌與創作者都有一樣的困惑:我寫得這麼認真,為什麼沒人理?我廣告投放這麼多,為什麼轉換率這麼低?

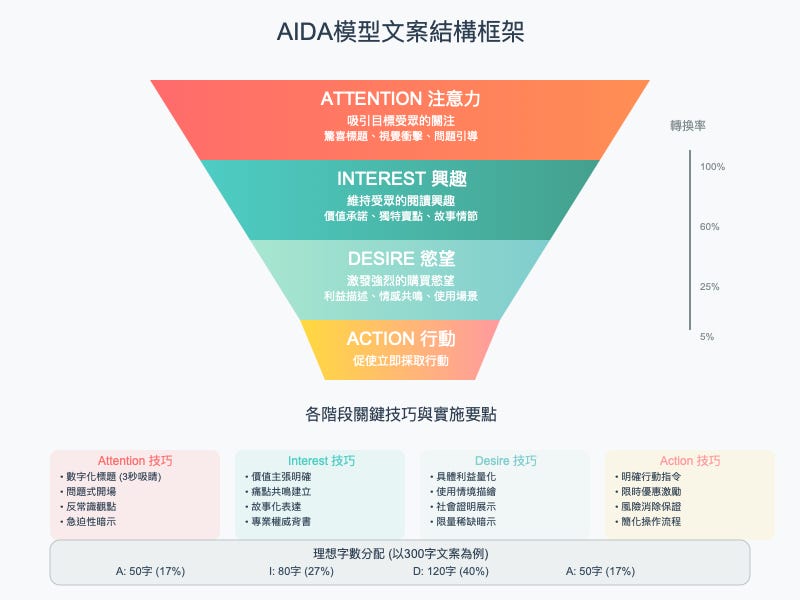

想要解答這兩個問題,我想先帶你搭上時光機器回到1898年。那一年,美國有一位名叫 E. St. Elmo Lewis 的廣告人,提出了一個看似簡單卻讓人印象深刻的理論——AIDA 模型。這四個字母代表的是一個人從看到廣告到掏錢買單之間,在心智旅程的過程中所歷經的四個關鍵階段,分別是:注意力(Attention)、興趣(Interest)、慾望(Desire)以及行動(Action)。

這個模型誕生於印刷媒體為主的時代,卻在百年後依然活躍,彷彿是品牌世界的萬用模型。不過,如今的時代已然不同了!從報紙、電視到社群媒體平臺,再從商品文案、銷售頁到網路廣告,我們的受眾已不再「乖乖」地按部就班進入行銷漏斗。特別是 Z 世代,他們從小就習慣碎片化、多螢方式的吸收資訊,也對很多事物無感,當然也更耳聰目明。

那麼,AIDA 模型是否已經過時?

不,我認為它並沒有凋零,而是其底層邏輯正在被 AI 徹底「重寫」。

AIDA × AI:從靜態架構變成動態感知引擎

我時常回想起過去任職網路產業的經驗,特別是在入口網站擔任製作人的時期。在過去的年代,我們可以憑直覺與經驗判斷:什麼樣的標題會吸睛?什麼內容能激發興趣?又有什麼說法可以推動行動?

而現在,AI 讓我們可以在數據中找到答案。它能看懂注意力的軌跡、理解語意背後的情感、預測誰會被打動,甚至還可以在對的時機送出對的訊息。AIDA 歷久不衰,它不再是單向推進的流程,而是可以根據每一位使用者即時調整的「互動式體驗」。

舉個例子:某一家電商品牌用 AI 生成的文案,同時推出三種版本的廣告,針對不同情境與客群自動優化推送。結果顯示,AI 驅動的內容讓 CTR 提高了 42%,而轉換率也成長了 27%。這些,都不是胡亂猜測的,而是根據實驗之後所顯示的數據。

現代消費者不再等你說完話,他們只聽「自己想聽的」

注意力階段,最重要的是在黃金 3 秒內抓住對方。AI 現在能分析出目標客群會對哪種語氣、顏色乃至於故事開場有反應——意即不再靠靈感,而是靠有系統的商業模式。

興趣階段,也就是「勾住人」的關鍵時刻。AI會根據用戶歷史互動、自我敘事、甚至當下情境(例如你正在通勤、或剛下班準備搭捷運)來挑選內容。你可能還沒意識到自己對某件事感興趣,內容已經先你一步靠近。

到了慾望階段,AI 開始使用情緒語義分析,來「對話式地建立需求」。它不會硬推,而是先理解,然後陪你想像「如果擁有,生活會怎麼變得更好」。這就是情感行銷的下一代樣貌:AI 不只是講利益,而是講你心裡話。

最後行動階段,AI 可預先掃描所有可能阻礙你下單的環節,並逐一化解。如果你猶豫要不要買,系統可能就先幫你比好價格;假設你怕錯買商品,AI 會主動送上真實使用者的口碑回饋;甚至你還沒選好商品或服務的話,AI 就可能建議一個先免費試用的方案。

嗯,這些都不是幻想,而是正在進行式的商業現場。

AIDA 的未來不是「被取代」,而是「被強化」

AI 並不是用來取代 AIDA 模型,而是讓它「活過來」──動態感知、即時互動以及預測調整,每一個階段都能更細緻、更精準和更有溫度。你不再只是在寫一篇文案,而是在為每一個潛在顧客設計一條量身打造的說服路徑。

你可以想像,AIDA 模型已經從一張靜態的顧客旅程地圖,變成一輛搭載 AI 引擎的智慧導航車——隨時知道每一位顧客在哪、在想什麼、要怎麼走才能抵達行動的終點。

給你三個啟動方向,開始用 AI 重新寫你的 AIDA

用 AI 幫你分析過去的文案,看看哪句話真的讓人停下來看?哪一段讓人點了關閉? 像是 Claude、ChatGPT 或是 Wordhero 等工具,都能夠做到。

讓 AI 幫你針對不同受眾創造「專屬 AIDA 版本」的內容:一樣的產品,寫給上班族的敘事角度和寫給自由工作者的完全不同。

從「一次性文案」轉向「AI 陪練式的動態行銷設計」:設計 Prompt 模板、進行 A/B 測試、整合數據回饋,你會發現自己愈寫愈準。

用戶不買,是價格太高?其實他只是還沒「想擁有」

當你已經吸引住注意、培養出興趣後,最困難的一步是什麼?是讓人真的「動心」。從「這不錯」,變成「我想要」,中間其實橫跨了一整座心理鴻溝。

很多品牌在這裡摔跤,因為他們過早就開價、下單和催促行動了。但消費者的心思,根本還沒準備好——這不是理性問題,是隱藏在內心的慾望還沒被喚醒。

這一段旅程,AI 正在幫助我們更深刻地理解:人的購買動機,其實不只是需求對應,而是「心理劇本的投射」。

AI 幫我們找到「慾望的按鈕」,不靠硬推,是靠理解

讓我跟你分享一個案例:某家保健品品牌發現,使用 AI 追蹤用戶互動時,會有兩種極端反應——一群人只看功效與價格,另一群人則在品牌故事與「轉變見證」的頁面停留最久。當這家品牌開始針對第二群人打造個性化「願景型內容」(好比:我吃了三週,重新找回身體主控權),轉換率竟然比原本硬銷版本高出近三倍。

是的,這就是 AI 在「Desire」階段真正的價值:幫你用受眾自己的語言,講他們未說出口的渴望。

有些人需要的是安全感,AI會強化品質保證與醫師背書;有些人需要的是成就感,AI就讓他看見同齡人成功蛻變的故事;而有些人,則只是想確定「這是不是為我而生的選擇」。

你看,這不是更深一層的行銷而已,而是更深一層的理解。

我不怕你不買,我只擔心你根本沒被打動

這也是我常跟寫作班的學生所說的——轉換失敗很正常,有時並非對方還在猶豫,而是你沒有為他建立合適的想像空間。

綜上所述,AI 可以幫你做到以下這三件關鍵的事:

替每個用戶生成個人化的價值敘述——重視效率的會看到「節省時間」、重視形象的會看到「提升氣場」。

設計信任建構的路徑——像是提前回答他最可能問的三個問題、讓他看到別人已經使用的好處,而不是你自己在說。

創造「現在就要」的心理節奏——AI會告訴你誰是快決策型、誰是慢熟型,然後用不同節奏創造稀缺與動機。

不是恐嚇、不是倒數計時,而是一種「現在,就是我該出手的時機」的內在覺醒。

最後一步,不是讓人「買單」,而是讓他「安心」

你以為最後那個「點下去」的動作,是由價格所決定的嗎?不——是潛在客戶還在猶豫時,誰能夠在第一時間幫他消除顧慮。

這時候,AI 的價值就像一位默默在側的顧問,幫你提前鋪好每一個關鍵轉折點。

當用戶在看商品頁猶豫超過 30 秒時,自動彈出一個聊天窗,提供三個常見問題的快速解答;當他切換到比較頁時,AI 就送上一張「為你整理的差異懶人包」;甚至當他猶豫不決快要關掉頁面時,系統給他一個不打擾、但貼心的選項:「想不想試試樣品?只收運費就好」。

這不是技術驅動,而是「體貼」驅動。

從轉換,走向信任:AI 重新定義行動的本質

更關鍵的是:AI 不只是讓你提高轉換率,而是幫助你打造「轉換後仍覺得做對決定」的體驗。

你看過多少品牌,行動過程充滿摩擦——結帳流程卡頓、付款方式受限、客服無法即時回應,最終不是沒下單,而是買完很煩。這種體驗,即使成功轉換,也是在削弱長期信任。

現在,AI 可以幫我們做到轉換流程的動態優化:

幫不同用戶設計最短流程;

自動調整頁面元素與推薦邏輯;

甚至根據裝置切換時,延續他之前的瀏覽紀錄與選項,做到真正的「跨裝置無縫體驗」。

更重要的是——AI 還能在用戶「轉換完」後,預設一系列貼心的跟進行動:謝謝頁面不只是說謝謝,而是送他一份額外的好禮,讓這場交易成為一段旅程的開始,而不是結束。

行動不是結束,是新的關係起點

以往,我們常常把 AIDA 模型視為行銷漏斗,好像最下面就是出口。但我更希望你把它看成一座螺旋:每一次注意 → 興趣 → 慾望 → 行動,其實都在累積你與顧客之間的信任感與增進關係濃度。

而 AI 讓這個循環更快、更準、更貼心——它不是取代你,而是讓你能用更聰明、更有人味的方式,觸動真正的需求,建立更長遠的連結。

這才是 AI 版本的 AIDA 模型,最動人的地方。

邀請你加入 AI 賦能行銷新世代

如果你正在經營個人品牌、寫內容、投廣告或是做簡報,那我誠摯邀請你,從今天開始試著改變一件事:

不要再寫給「所有人」,而是開始為「一個人」設計他專屬的行銷旅程。

AI 會陪你一起走這條路,它不是工具而已,而是陪練者、共創者、策士與朋友。

你可以怎麼開始呢

謝謝你看到這裡,請給自己按一個讚。從現在開始,不要再被「到底要寫什麼內容好?」這種問題困住了。現在是時候讓 AI 進入你的 AIDA 流程,與你一起創作、測試和優化每一條轉換旅程。請謹記,你不是在寫給所有人,而是正在為每一個願意靠近你的人,鋪設一條沒有負擔的心理路徑。

如果你想多了解如何寫出能吸引眼球的行銷文案,歡迎你幫「AI 賦能學院」按讚,或是參加之後推出的工作坊與訓練課程,我會帶你一步步打開這扇全新的內容行銷世界之門。

親愛的朋友,你準備好了嗎?